◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

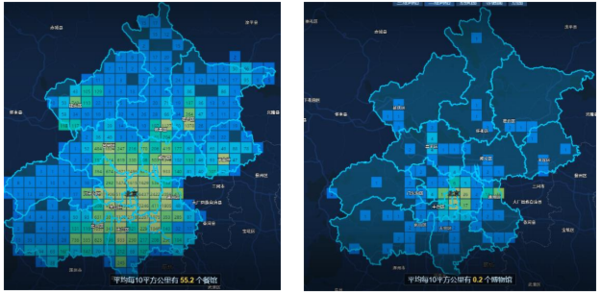

圖1 網格視角下的北京市餐館、博物館空間分布圖*數據來源:中國旅游研究院(文化和旅游部數據中心)旅游經濟文化和旅游部重點實驗室,未公開數據。上圖網格中的數字是等量空間內休閑業態的市場存量,統計分析和專項研究表明,城市旅游吸引物和接待設施,與居民日常居住、工作和休閑場景在空間聚合上具有高度相關性。截止2021年6月底有餐飲點658.3萬家、住宿設施91.5萬家、各類景區景點20.6萬處,博物館6604家、娛樂55.6萬家、影劇院2.2萬處、各類圖書館1.2萬個,在各地級市的空間分布上同樣呈現向主城區和商業區集中的規律,這也是大眾旅游全面發展階段“文旅融合、主客共享”的理論內涵和數據支撐。之所以如此,首先是因為城市居民休閑的高頻次和在地化規律所決定的。根據中國旅游研究院(文化和旅游部數據中心)對北京、上海、廣州、西安、重慶、成都等十座城市的問卷調查,2022年,有86.19%的城鎮居民、88.37%的退休人員選擇在距家3公里范圍內進行休閑活動。其次是因為主城區是政治、經濟、文化、教育和科技中心,休閑項目與周邊的寫字樓和居民區之間有完善而便捷的交通網絡,以及相互支撐的商業、金融、文化、娛樂業態。從更長的歷史視野看,也是人與自然、經濟與社會、主導力量和偶發因素相互作用,以及城市競爭的結果。無論是世界級城市,還是國家級旅游休閑城市和街區建設,都無法回避主城區和商業中心的基礎支撐,并尋求在存量利用基礎上的增量拉動,在融入中接納,在包容中互動,培育文旅融合、主客共享的更美好生活新空間。02要看到城市休閑仍然以購物、餐飲、娛樂等商業消費為主,也要看到觀展、閱讀、賞戲、看電影等文化活動趨于上升根據中國旅游研究院(文化和旅游部數據中心)最新發布的《中國休閑發展年度報告(2022-2023)》,隨著國民生活品質的不斷提高,休閑已經成為城鄉居民繼生理活動、工作(有償勞動或學習)之后的首要選擇。

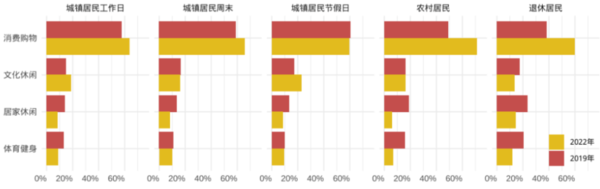

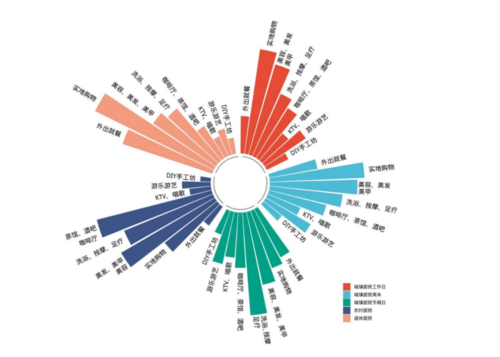

圖1 網格視角下的北京市餐館、博物館空間分布圖*數據來源:中國旅游研究院(文化和旅游部數據中心)旅游經濟文化和旅游部重點實驗室,未公開數據。上圖網格中的數字是等量空間內休閑業態的市場存量,統計分析和專項研究表明,城市旅游吸引物和接待設施,與居民日常居住、工作和休閑場景在空間聚合上具有高度相關性。截止2021年6月底有餐飲點658.3萬家、住宿設施91.5萬家、各類景區景點20.6萬處,博物館6604家、娛樂55.6萬家、影劇院2.2萬處、各類圖書館1.2萬個,在各地級市的空間分布上同樣呈現向主城區和商業區集中的規律,這也是大眾旅游全面發展階段“文旅融合、主客共享”的理論內涵和數據支撐。之所以如此,首先是因為城市居民休閑的高頻次和在地化規律所決定的。根據中國旅游研究院(文化和旅游部數據中心)對北京、上海、廣州、西安、重慶、成都等十座城市的問卷調查,2022年,有86.19%的城鎮居民、88.37%的退休人員選擇在距家3公里范圍內進行休閑活動。其次是因為主城區是政治、經濟、文化、教育和科技中心,休閑項目與周邊的寫字樓和居民區之間有完善而便捷的交通網絡,以及相互支撐的商業、金融、文化、娛樂業態。從更長的歷史視野看,也是人與自然、經濟與社會、主導力量和偶發因素相互作用,以及城市競爭的結果。無論是世界級城市,還是國家級旅游休閑城市和街區建設,都無法回避主城區和商業中心的基礎支撐,并尋求在存量利用基礎上的增量拉動,在融入中接納,在包容中互動,培育文旅融合、主客共享的更美好生活新空間。02要看到城市休閑仍然以購物、餐飲、娛樂等商業消費為主,也要看到觀展、閱讀、賞戲、看電影等文化活動趨于上升根據中國旅游研究院(文化和旅游部數據中心)最新發布的《中國休閑發展年度報告(2022-2023)》,隨著國民生活品質的不斷提高,休閑已經成為城鄉居民繼生理活動、工作(有償勞動或學習)之后的首要選擇。 圖2 城鄉居民休閑活動選擇年度對比*數據來源:中國旅游研究院,《中國休閑發展年度報告(2022-2023)》。北京,旅游教育出版社,2023年12月第一版。調查表明,選擇實地購物、外出就餐、美容美發、游樂游藝等消費購物類休閑活動的城鄉居民占比具有絕對優勢,為60%-70%左右;其次為看電影,參觀博物館、展覽館、科技館、藝術館、名人故居以及去書店、圖書館等文化休閑活動,占比14-23%左右;體育健身和居家休閑占比最低。從單項文化休閑活動偏好來看,城鎮居民最喜歡看電影,尤其是工作日,該項活動占比達30.85%;隨著閑暇時間增多,選擇參觀博物館、展覽館、科技館等文化場所的城鎮居民有所增加。

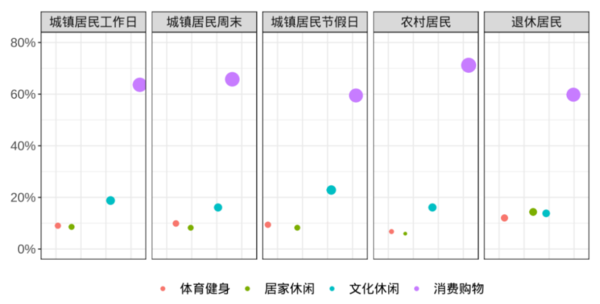

圖2 城鄉居民休閑活動選擇年度對比*數據來源:中國旅游研究院,《中國休閑發展年度報告(2022-2023)》。北京,旅游教育出版社,2023年12月第一版。調查表明,選擇實地購物、外出就餐、美容美發、游樂游藝等消費購物類休閑活動的城鄉居民占比具有絕對優勢,為60%-70%左右;其次為看電影,參觀博物館、展覽館、科技館、藝術館、名人故居以及去書店、圖書館等文化休閑活動,占比14-23%左右;體育健身和居家休閑占比最低。從單項文化休閑活動偏好來看,城鎮居民最喜歡看電影,尤其是工作日,該項活動占比達30.85%;隨著閑暇時間增多,選擇參觀博物館、展覽館、科技館等文化場所的城鎮居民有所增加。 圖3 城鄉居民休閑類型及其占比*數據來源:中國旅游研究院,《中國休閑發展年度報告(2022-2023)》。北京,旅游教育出版社,2023年12月第一版。近年來藝術、科技與旅游的融合,有力推動了城市節假日旅游市場的內容創造和場景營造,提升市民休閑品質的同時,也創造了更多有借鑒意義和推廣價值的文化和旅游深度融合場景。中國旅游研究院在2023中國旅游科學年會發布的《杭州城市書房》《二分明月憶揚州》《長恨歌》《桐廬山水藝術季》《二十四小時美術館》等10項“藝術與旅游融合經典案例”,之所以引起業界、媒體和社會的廣泛關注,是因為藝術家“讓世界看見我們看見的世界“的藝術實踐,也因為城市管理者為外來游客與本地市民營造了一個平等而自由地交流的文化空間。從根本上講,還是因為隨著生活水平的提高和生活方式的改變,文化、藝術、科技、教育已經進入了城鄉居民的在地休閑選項。遵循“游客是出行的居民,居民是歸來的游客”“旅游目的地是生活方式的總和”的邏輯出發點,游客必然對天津、廈門、青島這樣的現代化大都市提出文化參與的訴求并付諸消費實踐。專項調查顯示,72.53%的游客參與了兩項以上文化活動,同比提高6.63個百分點。[1]北京延慶等地草莓音樂節、山東煙臺的迷笛音樂節、常州太湖灣音樂節、最閩南·泉州本地生活嘉年華,讓節假日的城市有了傳統民俗與新潮藝術相結合的時尚,還有音樂、戲曲、舞蹈和氤氳的書香。迪士尼、環球影城、歡樂谷、海昌海洋公園、長隆、銀基、方特等主題公園和度假區融入了更多的科技元素和文化內涵,培育了文化和旅游深度融合的新場景。

圖3 城鄉居民休閑類型及其占比*數據來源:中國旅游研究院,《中國休閑發展年度報告(2022-2023)》。北京,旅游教育出版社,2023年12月第一版。近年來藝術、科技與旅游的融合,有力推動了城市節假日旅游市場的內容創造和場景營造,提升市民休閑品質的同時,也創造了更多有借鑒意義和推廣價值的文化和旅游深度融合場景。中國旅游研究院在2023中國旅游科學年會發布的《杭州城市書房》《二分明月憶揚州》《長恨歌》《桐廬山水藝術季》《二十四小時美術館》等10項“藝術與旅游融合經典案例”,之所以引起業界、媒體和社會的廣泛關注,是因為藝術家“讓世界看見我們看見的世界“的藝術實踐,也因為城市管理者為外來游客與本地市民營造了一個平等而自由地交流的文化空間。從根本上講,還是因為隨著生活水平的提高和生活方式的改變,文化、藝術、科技、教育已經進入了城鄉居民的在地休閑選項。遵循“游客是出行的居民,居民是歸來的游客”“旅游目的地是生活方式的總和”的邏輯出發點,游客必然對天津、廈門、青島這樣的現代化大都市提出文化參與的訴求并付諸消費實踐。專項調查顯示,72.53%的游客參與了兩項以上文化活動,同比提高6.63個百分點。[1]北京延慶等地草莓音樂節、山東煙臺的迷笛音樂節、常州太湖灣音樂節、最閩南·泉州本地生活嘉年華,讓節假日的城市有了傳統民俗與新潮藝術相結合的時尚,還有音樂、戲曲、舞蹈和氤氳的書香。迪士尼、環球影城、歡樂谷、海昌海洋公園、長隆、銀基、方特等主題公園和度假區融入了更多的科技元素和文化內涵,培育了文化和旅游深度融合的新場景。 文化參與不僅限于戲曲、音樂、舞蹈,不僅限于博物館、美術館、圖書館、文化站,還包括電影、綜藝、相聲、曲藝、搖滾樂、廣場舞、街舞和電競,以及合唱團、游藝廳、歌舞廳等大眾文化和公共藝術。調查表明,隨著閑暇時間增多,選擇實地購物與美容美發的城鎮居民減少,而參與游樂游藝、洗浴、K歌等休閑活動的居民有所增多。日常生活廣泛參與多元文化的城鄉居民一旦踏上行程,大概率會選擇那些文化地標明顯、藝術氛圍深厚、參與門檻低的目的地城市,并通過線上邀約、線下聚集和線上分享的模式,形成旅游領域的社群經濟和共享業態。相對于傳統戲劇場的舞臺藝術,那些融入日常場景的相聲、小品、曲藝等群眾藝術,承載生活方式的狗不理包子、自帶雞蛋的煎餅果子等非物質文化遺產,昭示未來的城市展覽館、科技館、現代藝術館,更應該成為文化和旅游融合的優先接口,更適于培育城市旅游新動能。

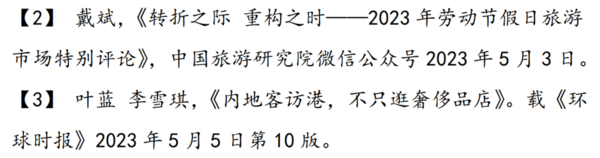

文化參與不僅限于戲曲、音樂、舞蹈,不僅限于博物館、美術館、圖書館、文化站,還包括電影、綜藝、相聲、曲藝、搖滾樂、廣場舞、街舞和電競,以及合唱團、游藝廳、歌舞廳等大眾文化和公共藝術。調查表明,隨著閑暇時間增多,選擇實地購物與美容美發的城鎮居民減少,而參與游樂游藝、洗浴、K歌等休閑活動的居民有所增多。日常生活廣泛參與多元文化的城鄉居民一旦踏上行程,大概率會選擇那些文化地標明顯、藝術氛圍深厚、參與門檻低的目的地城市,并通過線上邀約、線下聚集和線上分享的模式,形成旅游領域的社群經濟和共享業態。相對于傳統戲劇場的舞臺藝術,那些融入日常場景的相聲、小品、曲藝等群眾藝術,承載生活方式的狗不理包子、自帶雞蛋的煎餅果子等非物質文化遺產,昭示未來的城市展覽館、科技館、現代藝術館,更應該成為文化和旅游融合的優先接口,更適于培育城市旅游新動能。 圖4 2022年消費購物類休閑活動內部結構*數據來源:中國旅游研究院,《中國休閑發展年度報告(2022-2023)》。北京,旅游教育出版社,2023年12月第一版。今年的勞動節假期,不僅迎來了國內旅游市場復蘇的轉折點[2],也為香港特別行政區帶去了60多萬名的內地游客。值得關注的是,除了打卡知名景點和商圏,購買奢侈品外,越來越多內地游客為了避開洶涌的人流而開啟“文化之旅”深度游,尋找更具特色的小眾景點和店鋪,比如去電影院觀看侯孝賢的作品《悲情城市》,去尖沙咀星光大道、香港故宮博物館看展,去中環和鴨寮街的唱片行和二手小店去淘些有趣的物品。[3]我們還要關注倫敦、巴黎、紐約、東京、新加坡等國際都市建設文化地標和藝術空間的經驗,特別是歷史傳統與現代時尚相結合,全球化與在地化相融合的模式與案例。需要提醒的是,借鑒不是模仿,更不是抄襲,而是在創新性傳承與創造性轉換的過程中,在開放與共享的進程中,持續推進城市文化的發展和城市文明的演化。優秀旅游城市或者先進的城市旅游,一定是能夠讓游客看見文化的遺產,更能見發展的未來。5月初的長沙調研行程結束后,我和當地的同志們說,我在湘繡研究所看到了經典的傳承,在文和友感受了當下的幸福,在謝子龍影像館看見了城市的未來。

圖4 2022年消費購物類休閑活動內部結構*數據來源:中國旅游研究院,《中國休閑發展年度報告(2022-2023)》。北京,旅游教育出版社,2023年12月第一版。今年的勞動節假期,不僅迎來了國內旅游市場復蘇的轉折點[2],也為香港特別行政區帶去了60多萬名的內地游客。值得關注的是,除了打卡知名景點和商圏,購買奢侈品外,越來越多內地游客為了避開洶涌的人流而開啟“文化之旅”深度游,尋找更具特色的小眾景點和店鋪,比如去電影院觀看侯孝賢的作品《悲情城市》,去尖沙咀星光大道、香港故宮博物館看展,去中環和鴨寮街的唱片行和二手小店去淘些有趣的物品。[3]我們還要關注倫敦、巴黎、紐約、東京、新加坡等國際都市建設文化地標和藝術空間的經驗,特別是歷史傳統與現代時尚相結合,全球化與在地化相融合的模式與案例。需要提醒的是,借鑒不是模仿,更不是抄襲,而是在創新性傳承與創造性轉換的過程中,在開放與共享的進程中,持續推進城市文化的發展和城市文明的演化。優秀旅游城市或者先進的城市旅游,一定是能夠讓游客看見文化的遺產,更能見發展的未來。5月初的長沙調研行程結束后,我和當地的同志們說,我在湘繡研究所看到了經典的傳承,在文和友感受了當下的幸福,在謝子龍影像館看見了城市的未來。 03要看到城市休閑增長的傳統要素,也要看到城市旅游的創新動能對近年來大型旅游休閑項目的投資增量、業態創新和產品迭代的研究表明,經濟社會發展的現代化水平是決定性因素,特別是那些人口超過1,000萬、地區生產總值10,000億元以上的特大型城市,往往是現象級旅游產業投資和休閑業態創新的增長極。值得關注的是,500—1,000萬人口規模、5,000億元地區生產總值的地區樞紐城市,以及全國經濟百強縣(市、區),也是旅游投資和業態創新的增長點。無論是迪士尼、環球影城、長隆、銀基、海昌、方特這樣的大型主題公園,國家大劇院、江蘇大劇院、廣州圖書館等文化新地標,還是彩虹合唱團、大城小像、洛寶貝樂園、四季美術館、長安十二時辰等現象級文化創新項目,都是依托城市現代化進程建設的休閑空間,并逐漸形成新時代的都市旅游吸引物和消費場景。互聯網上最近流行一張“你家鄉的樂隊們”,正在成為羅大佑、張學友、周杰倫等明星歌手、《中國好聲音》等熱門綜藝、《只此青綠》等舞劇和音樂劇巡演之后,又一吸引95后旅游者選擇城市目的地的關鍵變量。流行文化與城市旅游目的地的結合并不少見,莫斯科的芭蕾舞、羅馬的歌劇、維也納金色大廳的交響樂,以及我國上個世紀八十年代的城市巡回詩歌朗誦會和現代藝術展,都會吸引特定群體到訪一座城市。數據表明,吸引年輕一代旅游者到訪某一座城市的決定因素不完全是傳統的自然和歷史文化資源,也不僅是那些地標建筑,而是這些更加彰顯個性化和多樣性的文化休閑資源。這些資源可以通過歷史挖掘和文化傳承而發現,也可以通過市場培育、科技研發和商業投資而創造,后者更應引起城市創新決策者和旅游發展促進者的關注,并通過產業規劃、投資促進和招商引資等政府行為使之成為現實。繼“了不起的小鎮旅行家”之后,00后主導的“未來旅行家”也開始走進了我們的視野。她們選擇成都,并不是因為杜甫草堂、寬窄巷子、都江堰、青城山和大熊貓,而是因為“乘風破浪的姐姐”要去那里開演唱會,要去現場聆聽改編成唱跳版的《蘭花草》,去后臺送上自己動手做的立卡。預訂的餐飲既不是皇城老媽的經典火鍋,也不是玉林的串串香,而是融公交、音樂、餐飲與城市觀光于一體的“火鍋巴士”,夜幕降臨時分再去乘坐錦江游船感受不一樣的“十二月市”。行程所涉的信息查詢以及航班、酒店、出租車和演出票務預訂,包括天氣和穿衣小貼士,都是在手機上獨立完成的。隨著時間的推移,“未來旅行家”將成為城市旅游休閑的定義者,也為大眾旅游新階段帶來更多的青春活力和時尚氣息。事實上,持續擴容的市場和不斷變化的需求才是城市旅游的取之不竭、用之不盡的創新動能。04沒有投資機構和市場主體的創新,就沒有城市旅游休閑的未來城市旅游休閑要以國家戰略為指引,投資建設一批影響城市未來氣質的骨干項目,奠定國民休閑和旅游業高質量發展的基礎支撐體系。黨的十九屆六中全會明確提出,要“建設一批富有文化底蘊的世界級旅游景區和度假區,打造一批文化特色鮮明的國家級旅游休閑城市和街區”,國家“十四五”規劃、國務院“十四五”旅游業發展規劃做出了明確部署和工作要求,文化和旅游部也分批推出了國家級旅游街區、夜間文化和旅游消費集聚區。加上原國家旅游局主導的優秀旅游城市創建成果,應當說城市旅游休閑已經具備了創新的發展環境基礎,下一步要重點做好調整、優化、鞏固和提升工作。2022年7月,國家發展和改革委、文化和旅游部聯合發布《國民旅游休閑發展綱要(2022-2030年)》,明確了新時期旅游休閑發展的方向、路徑與重點。基于都市休閑的新型市場主體及其創造的商業模式,往往也是城市休閑和旅游業高質量發展的重要支撐,更是消費促進的關鍵要素。相對于大型主題公園、綜合度假酒店和公共文化空間,希望城市發展領導者和旅游休閑建設者更加關注小微型企業、創新項目和創新團隊。他們年輕、專業、激情,對新生需求有高度敏感性,而且基數眾多,只要有足夠的耐心和包容,假以時日,一定會出現一批小眾賽道和細分領域的領跑者。近年來,六只腳、綠洲艾美、Chat GPT和文心一言等大語言模型(Big language Model),還有更多基于移動互聯網、人工智能和社群經濟的APP,已經或正在讓更多的自助旅游者得以盡享社區尺度的城市休閑項目。越來越多的公務、商務和事務旅行者愿意分享到訪城市的品質生活,特別是那些彰顯城市文化底蘊和生活調性的小眾化個性生活方式。游客希望與上海市民一道去聽彩虹合唱團的《阿妹》,與北京市民一起去逛三源里菜市場,與深圳市民分享地鐵車站的元界視角藝術,與青島市民分享青島啤酒和《流浪地球2》的拍攝場景。這些服務城市居民的休閑空間和消費場景,就像巴黎的左岸、悉尼的達令港、日本的銀座、香港的蘭貴坊一樣,既是城市的文化新地標,也是旅游新坐標。與增量投資拉動的世界級旅游景區度假區相比,這些根植日常生活的休閑場景更容易,更多是以存量資源的形式走進旅游資源開發的新行列。如何讓溫暖如昨的人間煙火治愈遠道而來的游客,更多依靠小微型企業的商業創新。在移動互聯網和數字化生存的時代,我們需要更多城市生活指南類的傳媒和文化業態,需要更多兼具個性和品質的咖啡館、手工坊、美甲店,需要更多年輕人圍爐煮茶所承載的小而確切的幸福。城市管理者要鼓勵和激發本地年輕人主導的創業創新,為城市更新涵養內在的活力和時尚的氣息,并對新生事物給予更多的關注和包容。城市旅游休閑是經濟社會發展到一定階段的產物,旅游休閑城市是游客認同和時間積淀的結果,城市旅游形象從來都是宣傳推廣的“自塑”和游客口碑的“他塑”共同作用的結果。不同體量、不同類型的城市在遂行旅游休閑戰略的進程中,既不能刻舟求劍,也不能拔苗助長,要有足夠的耐心與智慧,堅持大眾旅游的人民性,以游客滿意為導向,保障國民旅游權利,不斷提升旅游治理體系和治理能力現代化水平;堅持智慧旅游的現代化,以企業競爭力提升為導向,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,不斷提升投資機構和市場主體的積極性和創造性;堅持綠色旅游的未來感,以生態文明為導向,強化社區參與和利益共享,穩步構建旅游業可持續發展新體系;堅持文明旅游的全球性,以國際旅游目的地建設為導向,帶領旅游業自覺踐行全球文明倡議,引導旅游者在國際國內的行程中加強文化交流、文明互鑒,穩步提升廣大游客和市民的文明素質。這是當代旅游業發展的新理念,也是城市旅游的指導方針和根本遵循。

03要看到城市休閑增長的傳統要素,也要看到城市旅游的創新動能對近年來大型旅游休閑項目的投資增量、業態創新和產品迭代的研究表明,經濟社會發展的現代化水平是決定性因素,特別是那些人口超過1,000萬、地區生產總值10,000億元以上的特大型城市,往往是現象級旅游產業投資和休閑業態創新的增長極。值得關注的是,500—1,000萬人口規模、5,000億元地區生產總值的地區樞紐城市,以及全國經濟百強縣(市、區),也是旅游投資和業態創新的增長點。無論是迪士尼、環球影城、長隆、銀基、海昌、方特這樣的大型主題公園,國家大劇院、江蘇大劇院、廣州圖書館等文化新地標,還是彩虹合唱團、大城小像、洛寶貝樂園、四季美術館、長安十二時辰等現象級文化創新項目,都是依托城市現代化進程建設的休閑空間,并逐漸形成新時代的都市旅游吸引物和消費場景。互聯網上最近流行一張“你家鄉的樂隊們”,正在成為羅大佑、張學友、周杰倫等明星歌手、《中國好聲音》等熱門綜藝、《只此青綠》等舞劇和音樂劇巡演之后,又一吸引95后旅游者選擇城市目的地的關鍵變量。流行文化與城市旅游目的地的結合并不少見,莫斯科的芭蕾舞、羅馬的歌劇、維也納金色大廳的交響樂,以及我國上個世紀八十年代的城市巡回詩歌朗誦會和現代藝術展,都會吸引特定群體到訪一座城市。數據表明,吸引年輕一代旅游者到訪某一座城市的決定因素不完全是傳統的自然和歷史文化資源,也不僅是那些地標建筑,而是這些更加彰顯個性化和多樣性的文化休閑資源。這些資源可以通過歷史挖掘和文化傳承而發現,也可以通過市場培育、科技研發和商業投資而創造,后者更應引起城市創新決策者和旅游發展促進者的關注,并通過產業規劃、投資促進和招商引資等政府行為使之成為現實。繼“了不起的小鎮旅行家”之后,00后主導的“未來旅行家”也開始走進了我們的視野。她們選擇成都,并不是因為杜甫草堂、寬窄巷子、都江堰、青城山和大熊貓,而是因為“乘風破浪的姐姐”要去那里開演唱會,要去現場聆聽改編成唱跳版的《蘭花草》,去后臺送上自己動手做的立卡。預訂的餐飲既不是皇城老媽的經典火鍋,也不是玉林的串串香,而是融公交、音樂、餐飲與城市觀光于一體的“火鍋巴士”,夜幕降臨時分再去乘坐錦江游船感受不一樣的“十二月市”。行程所涉的信息查詢以及航班、酒店、出租車和演出票務預訂,包括天氣和穿衣小貼士,都是在手機上獨立完成的。隨著時間的推移,“未來旅行家”將成為城市旅游休閑的定義者,也為大眾旅游新階段帶來更多的青春活力和時尚氣息。事實上,持續擴容的市場和不斷變化的需求才是城市旅游的取之不竭、用之不盡的創新動能。04沒有投資機構和市場主體的創新,就沒有城市旅游休閑的未來城市旅游休閑要以國家戰略為指引,投資建設一批影響城市未來氣質的骨干項目,奠定國民休閑和旅游業高質量發展的基礎支撐體系。黨的十九屆六中全會明確提出,要“建設一批富有文化底蘊的世界級旅游景區和度假區,打造一批文化特色鮮明的國家級旅游休閑城市和街區”,國家“十四五”規劃、國務院“十四五”旅游業發展規劃做出了明確部署和工作要求,文化和旅游部也分批推出了國家級旅游街區、夜間文化和旅游消費集聚區。加上原國家旅游局主導的優秀旅游城市創建成果,應當說城市旅游休閑已經具備了創新的發展環境基礎,下一步要重點做好調整、優化、鞏固和提升工作。2022年7月,國家發展和改革委、文化和旅游部聯合發布《國民旅游休閑發展綱要(2022-2030年)》,明確了新時期旅游休閑發展的方向、路徑與重點。基于都市休閑的新型市場主體及其創造的商業模式,往往也是城市休閑和旅游業高質量發展的重要支撐,更是消費促進的關鍵要素。相對于大型主題公園、綜合度假酒店和公共文化空間,希望城市發展領導者和旅游休閑建設者更加關注小微型企業、創新項目和創新團隊。他們年輕、專業、激情,對新生需求有高度敏感性,而且基數眾多,只要有足夠的耐心和包容,假以時日,一定會出現一批小眾賽道和細分領域的領跑者。近年來,六只腳、綠洲艾美、Chat GPT和文心一言等大語言模型(Big language Model),還有更多基于移動互聯網、人工智能和社群經濟的APP,已經或正在讓更多的自助旅游者得以盡享社區尺度的城市休閑項目。越來越多的公務、商務和事務旅行者愿意分享到訪城市的品質生活,特別是那些彰顯城市文化底蘊和生活調性的小眾化個性生活方式。游客希望與上海市民一道去聽彩虹合唱團的《阿妹》,與北京市民一起去逛三源里菜市場,與深圳市民分享地鐵車站的元界視角藝術,與青島市民分享青島啤酒和《流浪地球2》的拍攝場景。這些服務城市居民的休閑空間和消費場景,就像巴黎的左岸、悉尼的達令港、日本的銀座、香港的蘭貴坊一樣,既是城市的文化新地標,也是旅游新坐標。與增量投資拉動的世界級旅游景區度假區相比,這些根植日常生活的休閑場景更容易,更多是以存量資源的形式走進旅游資源開發的新行列。如何讓溫暖如昨的人間煙火治愈遠道而來的游客,更多依靠小微型企業的商業創新。在移動互聯網和數字化生存的時代,我們需要更多城市生活指南類的傳媒和文化業態,需要更多兼具個性和品質的咖啡館、手工坊、美甲店,需要更多年輕人圍爐煮茶所承載的小而確切的幸福。城市管理者要鼓勵和激發本地年輕人主導的創業創新,為城市更新涵養內在的活力和時尚的氣息,并對新生事物給予更多的關注和包容。城市旅游休閑是經濟社會發展到一定階段的產物,旅游休閑城市是游客認同和時間積淀的結果,城市旅游形象從來都是宣傳推廣的“自塑”和游客口碑的“他塑”共同作用的結果。不同體量、不同類型的城市在遂行旅游休閑戰略的進程中,既不能刻舟求劍,也不能拔苗助長,要有足夠的耐心與智慧,堅持大眾旅游的人民性,以游客滿意為導向,保障國民旅游權利,不斷提升旅游治理體系和治理能力現代化水平;堅持智慧旅游的現代化,以企業競爭力提升為導向,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,不斷提升投資機構和市場主體的積極性和創造性;堅持綠色旅游的未來感,以生態文明為導向,強化社區參與和利益共享,穩步構建旅游業可持續發展新體系;堅持文明旅游的全球性,以國際旅游目的地建設為導向,帶領旅游業自覺踐行全球文明倡議,引導旅游者在國際國內的行程中加強文化交流、文明互鑒,穩步提升廣大游客和市民的文明素質。這是當代旅游業發展的新理念,也是城市旅游的指導方針和根本遵循。

版權聲明:本文為 “169陪玩網” 原創文章,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明;

◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。